Quando o som chegou ao Cinema: a palavra, a imagem e Heigo

- Jorge Campos

- 2 de dez. de 2020

- 9 min de leitura

Atualizado: 3 de dez. de 2020

A tentativa de fazer o cinema com som é tão antiga quanto o próprio cinema. Não é exclusiva de ninguém. Passou pela Alemanha, França, Rússia, Japão e mais uns tantos países, todos eles empenhados nesse objetivo. Aliás, em rigor, o cinema nunca foi mudo. Tanto contou com a música executada ao vivo quanto com aquelas curiosas personagens que narravam o filme para a plateia durante a projeção. A história regista os mais diversos expedientes, bem como numerosos ensaios, dos quais, os mais ingénuos, são atribuídos aos irmãos Lumière e a Georges Méliès quando procuraram fazer falar os seus protagonistas colocando atores a dizer textos por detrás da tela. Inevitavelmente, dada a dimensão da sua indústria cinematográfica, os passos decisivos foram dados na América onde, a dada altura, se procurou utilizar o fonógrafo. A Vitaphone utilizou processos patenteados pela General Electric-Western com o intuito de substituir as orquestras que acompanhavam os filmes por música - e outros sons - transmitidos através de alto-falantes. Tratava-se de adaptar ao cinema os Dias da Rádio.

De início, todas as tentativas se revelaram insatisfatórias. De resto, até Hollywood olhou com reserva essas experiências com receio de perder a influência conquistada com base em narrativas alicerçadas numa sintaxe que, entretanto, não apenas se constituíra, mas também dispunha de considerável arsenal teórico. Na verdade, em 1919, com o colapso da indústria do cinema europeu no pós-guerra, noventa por cento dos filmes exibidos nas salas da Europa eram já provenientes dos Estados Unidos.

A reserva começou a dissipar-se quanto a Warner fez, primeiro, um Don Juan com John Barrymore que incluía trechos cantados. Com o filme seguinte, The Jazz Singer, de 1927, tendo como protagonista uma das maiores vedetas dos palcos da altura, Al Jolson, o sucesso foi de tal ordem que deu início a uma autêntica corrida às patentes de sonorização. Também neste caso, porém, só parte do filme, designadamente, as canções, utilizavam a nova tecnologia. Vinte e cinco anos mais tarde, Gene Kelly e Stanley Donen fariam a fabulosa comédia musical Singin’ in the Rain, ainda hoje a melhor entrada para se perceber o que foi o início da aventura do som em Hollywood.

Uma aventura, diga-se, que, apesar do entusiasmo gerado, por razões de ordem técnica e comercial, levou os estúdios a encarar a situação com prudência. Tecnicamente, a captação de som era dispendiosa, a qualidade precária, exigia equipas numerosas e muitas estrelas haveriam de cair no esquecimento uma vez que simplesmente não tinham condições para representar fazendo uso da voz. Comercialmente, o exemplo de Lights of New York, de 1929, o primeiro filme inteiramente sonoro, é paradigmático. Foi recebido com desagrado no estrangeiro, tal como outras fitas posteriores. Porquê? Porque passando a ser necessário conhecer a língua inglesa para perceber as falas dos atores, o risco de perda de mercados impôs-se como um problema real. Viriam, depois, mais no cinema europeu do que no americano, versões dos filmes em várias línguas. A seguir, a legendagem. Finalmente a dobragem.

Para muitos, porém, a questão nuclear era outra. Os conceitos e a sintaxe que tinham feito do cinema, após longa aprendizagem, uma linguagem universal, portanto, uma Arte, estavam em causa. Daí a reação negativa de autores de obras-primas intemporais como, por exemplo, Chaplin, Clair e Murnau, bem como dos cineastas soviéticos, cujas teses apontavam para o primado da imagem, sendo a montagem, consequentemente, encarada como elemento determinante da produção de sentido.

O gramofone com imagens; fonogenia e fotogenia

Eisenstein, Alexandrov e Pudovkin, no seu Manifesto de 1928, reivindicaram a utilização de um som afastado dos princípios do sincronismo, de modo a evitar a recuperação de representações associadas ao teatro e à literatura. Temiam um retrocesso em relação aos fundamentos da arte cinematográfica. Esse temor tinha fundamento. Após o advento do cinema sonoro, foram produzidas inúmeras fitas que resvalavam para o teatro filmado, constituindo intermináveis repositórios de diálogos, muitas vezes com bandas sonoras que esmagavam as imagens, dando azo a uma sensação de desconforto por parte dos espectadores. Na expressão de René Clair o cinema ameaçava transformar-se num gramofone com imagens. O manifesto de Eisenstein, Alexandrov e Pudovkin reconhecia, porém, a abertura de numa nova fase e algumas das suas reflexões, caso da prescrição do uso do som enquanto contraponto orquestral dos quadros visuais, viriam a revelar-se fundamentais para a redefinição do sistema de significação do cinema.

Num balanço do que então se disse nessa altura, o pêndulo inclina-se para o lado daqueles cujas objecções se sobrepuseram às considerações de teor positivo sobre o valor expressivo do som. Rudolf Arnheim, em nome da especificidade plástica, consagrou nos seus trabalhos teóricos o cinema mudo como forma paradigmática da sétima arte, chegando a afirmar que o som viera interromper o percurso da sua emancipação artística. Gilbert Seldes, Antonin Artaud e Germaine Dulac também se pronunciaram a favor do cinema mudo e alertaram para o risco de teatralizarão, portanto de um retrocesso. Em contrapartida, Bela Bálázs um defensor do cinema de montagem e um dos primeiros a reflectir sobre a dimensão semântica e emotiva do grande plano, apesar de numa primeira fase ter encarado a inovação com desconfiança, cedo se apercebeu das suas possibilidades dramáticas, tal como Jean Epstein, ao reconhecer a complementaridade da fonogenia e da fotogenia. John Grierson, então nos Estados Unidos onde ganhou reputação fazendo crítica de cinema nos jornais, manifestou-se contra. Dizia ele que a especificidade da linguagem cinematográfica, essencialmente visual, sairia prejudicada no plano da arte se o som viesse a ser utilizado. Mudaria de opinião. Posteriormente, seria no âmbito do movimento documentarista britânico por ele criado que teriam lugar algumas das experiências sonoras mais interessantes, nomeadamente devido ao cineasta brasileiro Alberto Cavalcanti, ele próprio, de início, um céptico, até porque vinha da vanguarda francesa. O seu experimentalismo levá-lo-ia, mais tarde, a procurar neutralizar o caráter naturalista dos diálogos e a promover a orquestração das fontes sonoras de modo a acrescentar originalidade à significação criativa.

Sem preocupações de ordem cronológica, a título meramente ilustrativo e de forma muito lacunar, seguem-se alguns exemplos para compor uma tela de fundo sobre as relações do som e da imagem nas primeiras duas décadas após a introdução do som no cinema. É um exercício interessante, quanto mais não seja para reflectir sobre a revolução tecnológica dos dias de hoje, particularmente com respeito ao digital, quando novas linguagens ampliam as hipóteses do trabalho de criação, exigindo, em simultâneo, um esforço no plano conceptual cuja matriz, me parece, não estará assim tão distante da do debate seminal. Vejamos.

No diálogo, o lugar da palavra não será tanto o de um texto a dizer pelos atores, mas o de um rumor cuja presença é natural e não artificial. Segundo Henri Agel, teórico e historiador do Cinema, em La Terra Trema (1948) de Luchino Visconti, a palavra resulta de uma estética da simplicidade, tão natural quanto “a resina emana do pinheiro e o suor emana de um corpo exposto ao sol”. No caso de haver um narrador, a voz poderá expressar o ponto de vista histórico e psicológico da narrativa como sucede em How Green Was My Valley (1941) de John Ford. Neste filme, o monólogo suaviza a imagem, cria uma atmosfera próxima de um irreal tangível, adequado ao pudor de uma emoção contida.

O som ambiente seja captado directamente, seja pós-sincronizado, acentua a ilusão da realidade e permite, nomeadamente através do grande plano sonoro, efeitos de dramatização de recorte quase hiper-real. Jean Renoir aproxima-se deste efeito em A Grande Ilusão (1937) na cena em que um grupo de prisioneiros franceses durante a I Guerra Mundial interrompe a preparação da sua festa de Carnaval para observar os soldados alemães no pátio da caserna: o ruído das botas militares, em crescendo, dá corpo a uma atmosfera ameaçadora na qual se instala o contraste entre o estado de espírito de uns, prisioneiros, e outros, soldados.

A voz humana – o mais maleável de todos os elementos da panóplia do som – pode, também, ser modulada de diversas maneiras. Em O Mundo a seus Pés (1941) de Orson Welles é a voz de um Kane envelhecido que ressoa pelas abóbadas do palácio de Xanadu expressando uma solidão esmagadora. Em As Férias do Sr. Hulot (1953) de Jacques Tati há vozes quase inaudíveis de modo a sugerir a vacuidade das conversas dos veraneantes na sala ou no terraço de um hotel.

À música, finalmente, pode atribuir-se, fundamentalmente, uma função de contraponto. Não se lhe pede a ilustração da imagem, exige-se-lhe, pelo contrário, uma presença capaz de sublimar o que é dado a ver. Tal como a iluminação, a música transfigura. Jean Renoir utilizou em La Carosse d’Or (1952) a música de Vivaldi para dar leveza à atmosfera alegre e colorida do filme. O mesmo realizador, em O Rio Sagrado (1951), na cena em que as três meninas brincam no jardim de sua casa, faz ouvir o Convite à Valsa, introduzido no princípio do filme, de modo a evocar a entrada das jovens no mundo do amor adolescente.

No documentário o som introduziu uma verdadeira revolução. Para o bem e para o mal. Fundado num registo de múltiplas faces que é tanto etnográfico e antropológico quanto tributário de newsreels, travelogues e das vanguardas artísticas, privilegiando a observação, rodado em ambientes naturais, investido do formalismo da montagem, o documentário, num primeiro momento, resistiu a acomodar-se ao pós-sincronismo que parecia ameaçar a espontaneidade. Porém, na sua melhor tradição experimental, em breve ensaiou, para o bem, um conjunto de soluções inovador. Para o mal, frequentemente se assistiu à inversão da lógica narrativa levando ao primado da palavra em detrimento da imagem, algo que viria a tornar-se procedimento habitual mais tarde, por exemplo, na maior parte dos produtos televisivos apresentados como sendo documentários. Uma vez mais a título meramente ilustrativo, alguns exemplos do uso criativo do som, neste caso na década de 30 do século passado, quando, devido ao contexto da época, o documentário conheceu nova fase de expansão.

Voz e transfiguração no cinema documental

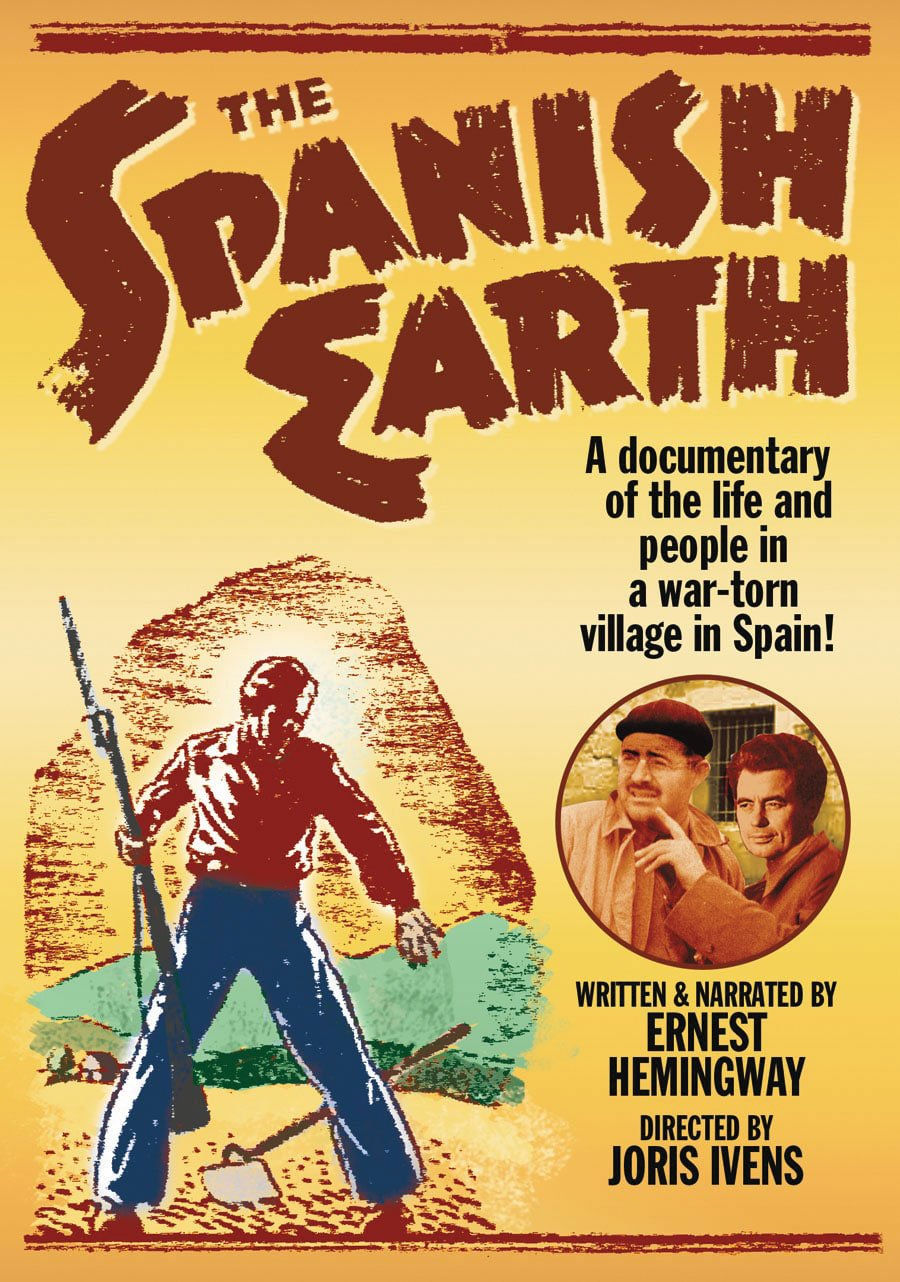

A voz off se utilizada em contraponto com a imagem produz uma vibração poética, desempenhando um papel semelhante ao da música. Em The River (1938) que, aliás, tem uma partitura musical de Virgil Thompson, um colaborador de muitos documentaristas nos anos 30 e 40, Pare Lorentz privilegia o ritmo do texto através de uma hábil articulação silábica destinada a produzir musicalidade. É um texto para ser dito, não para ser lido, o que exigiu o desempenho de um ator, Thomas Chalmers. A voz é, portanto, um elemento primordial para a produção de sentido. Contudo, nem todas as vozes, mesmo aquelas porventura consideradas insuperáveis, servem os propósitos de alguns filmes. Em Spanish Earth (1937), o filme que Joris Ivens fez sobre a Guerra Civil de Espanha, o texto, da autoria de Ernest Hemingway, chegou a ser interpretado por Orson Welles. Simplesmente sua voz era demasiado educada para a rudeza das palavras de Hemingway que foi quem, finalmente, leu o texto conferindo-lhe uma eficácia inexistente na versão inicial.

O comentário pode igualmente produzir um efeito próximo da transcendência. Em Las Hurdes (1932) de Luis Buñuel há uma comunidade paupérrima, vivendo em condições de pesadelo. A narração é feita num registo de aparente neutralidade. Desse procedimento resulta o contraste entre a crueza das imagens e a ausência de sentimento do narrador, o que eleva o patamar da denúncia. Em Night Mail (1935), um dos filmes de Basil Wright e Harry Watt feitos para o General Post Office (GPO) de John Grierson, a par da pujança da estética visual, há o desenho de som de Alberto Cavalcanti que conta com a colaboração do poeta W. H. Auden e do compositor Benjamin Britten. O filme é uma história prosaica de gente comum: trata do comboio correio que liga Londres a Glasgow e dos trabalhadores dos caminhos de ferro. Mas, o som do comboio, a música e a cadência da narração – associados às imagens das poderosas rodas da locomotiva em movimento, imagens essas orquestradas como se de um ballet mecânico se tratasse – sublinham a importância das tarefas descritas no ecrã, tantas vezes ignorada, produzindo um efeito de transfiguração que serve o elogio do homem comum.

Num outro filme, este de 2001, intitulado Kurosawa: A Documentary on the Acclaimed Director, Adam Low faz o retrato da vida e da obra do cineasta contando, para o efeito, com a participação de testemunhos de familiares e admiradores, designadamente, Clint Eastwood. Paul Scofield lê excertos da autobiografia de Kurosawa, na qual o filme largamente se inspira, e Sam Shepard é o narrador. Quer um quer outro fazem excelente uso da voz. Mas no documentário há um outro narrador. É Heigo, o benshi.

Heigo era um irmão mais velho do realizador. Em 1923, um terrível sismo devastou Tóquio, causando mais de 140 mil mortos. Andando pelas ruas pejadas de cadáveres, Akira, então com 13 anos, aterrorizado, quis tapar os olhos e esconder-se. Heigo, quatro anos mais velho, não o permitiu. Disse-lhe que olhasse, pois só assim poderia vencer o medo. O episódio, tudo o indica, foi determinante para o percurso de Akira no cinema. O cinema, aliás, era já uma paixão de Heigo, um jovem que em breve seria um benshi, ou seja, um narrador de filmes mudos. Tornou-se famoso. A dada altura, mais do que ver os filmes, o público das salas de Tóquio queria ver e ouvir o incomparável Heigo, que resistiu aos primeiros anos do cinema sonoro. Depois, suicidou-se. E com ele morreu a arte da narração de filmes no Japão.

Não sei se a história de Heigo serve como metáfora de alguma coisa. Sei que sem memória todo o presente é incerto e o futuro insondável. Também na arte do Cinema. Agora mais do que nunca.

Caderno de notas de 1995, atualizado em 2020.

Comentários