- Jorge Campos

- 1 de fev. de 2021

- 17 min de leitura

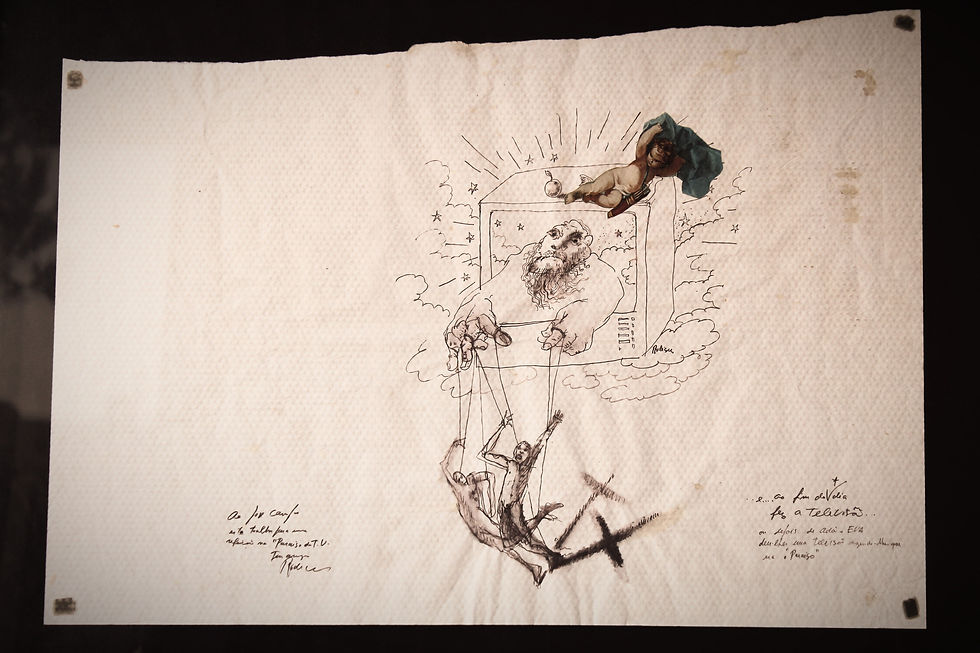

A imagem de rosto deste texto é mais uma das que o meu inesquecível amigo Rui Pimentel fez para o meu livrinho A Caixa Negra. O livro, cuja capa traz um desenho de outro grande amigo, o escultor José Rodrigues, tem quase 30 anos e tem por base um trabalho académico da altura. Depois de o recuperar e reler, apesar do tempo passado e de alguns pontos sobre os quais mudei de opinião, penso que ainda terá alguma utilidade. Até porque foi pensado como uma introdução ao jornalismo de televisão para estudantes tendo como pano de fundo a necessidade de conhecer o Cinema. E nisso não mudei de opinião. Também se fala sobre o trabalho dos jornalistas e sobre as relações de poder. O que se segue é a segunda de duas partes sobre a Linguagem que constituem o Capítulo III de A Caixa Negra.

(Continuação de A Caixa Negra 3 - O Desafio da Linguagem I)

GRIFFITH

foi o primeiro grande intérprete da noção de montagem, foi ele quem, de facto, revolucionou a linguagem do cinema elevando-o ao estatuto de Arte.

Nascido em Janeiro de 1875, em Crestwood, no Kentucky, Griffith recebeu uma educação tipicamente vitoriana muito marcada pelas ideias sulistas. Disso viria a dar conta nos seus filmes, a par de um sentimento de independência intransigente face aos produtores. Com ele não surgiu apenas o cinema-arte, nasceu também, o cinema-indústria do qual, aliás, viria a ser uma das vítimas maiores. Mas o apagamento a que foi sujeito nos últimos anos da sua carreira não obscureceu os seus méritos indiscutíveis, antes os evidenciou, a posteriori, quando foi demonstrado que Griffith era, na realidade, um homem demasiado avançado para o seu tempo: foi o primeiro a utilizar o grande plano como elemento de valorização expressiva e dramática; inovou quanto ao da luz e da sombra, tirando partido dos efeitos de contra-luz; utilizou de modo consequente e planificação e a montagem. Quando, em 1915, fez Birth of a nation a narrativa cinematográfica ficou estruturada e estavam lançadas as bases do cinema moderno, as mesmas bases a partir das quais iria trabalhar e teorizar o genial

EISENSTEIN,

nascido em Riga, Lativa, em 1899. Tal como Vertov, também Eisenstein foi influenciado pelo ambiente familiar quanto ao seu interesse pela arte. Estudou no Instituto de Engenharia de Petrogrado. Quando do derrube do Czar, os pais de Eisenstein partiram para a Europa, mas ele optou por alistar-se como engenheiro no Exército Vermelho, construindo pontes durante dois anos. Depois, deixou-se levar pelas suas inclinações artísticas e começou a desenhar cartazes de propaganda. Um acaso levou-o até ao mais famoso teatro de Moscovo, o Proletkult, onde leccionavam os mundialmente conhecidos Konstantin Stanislavsky e Vsevolod Meyerhold. Apaixonado pelo teatro, o jovem Eisenstein nutria, em contrapartida, uma enorme suspeição quanto ao cinema, considerado um meio pobre. Começou a estudá-lo para o destruir e fez até um pequeno filme parodiando as actualidades de Vertov. Acabou, afinal, por sucumbir ao fascínio das imagens.

O Couraçado Potemkine é a sua obra maior. Realizado em 1925, este filme é considerado "o exemplo mais perfeito e conciso da estrutura fílmica em toda a História do Cinema".(20) Com prestígio semelhante devem, no entanto, citar-se os filmes de D. W. Griffith O Nascimento de uma Nação e de Orson Welles O Mundo a Seus Pés. À semelhança dos filmes de Griffith e Welles, o Potemkine foi menos consequência de um rigoroso planeamento do que de uma intensa expansão de energia criadora. Na sua versão completa durava oitenta e seis minutos à velocidade do cinema mudo — dezasseis imagens por segundo — e continha 1.346 planos, um número invulgarmente elevado quando comparado, por exemplo, a O Nascimento de uma Nação, o qual, demorando cento e noventa e cinco minutos tinha apenas 1.375 planos. Só por si os números são indicadores da complexidade da montagem do Potemkine.

A MONTAGEM DIALÉCTICA

Eisenstein entendia a montagem como um processo operativo segundo a dialéctica marxista, a qual encara a História numa perspectiva conflitual: uma força (tese) colide com a sua contrária (antítese) de modo a produzir um fenómeno novo (síntese). Num diagrama, essa conflitualidade poder-se-ia representar do seguinte modo:

A síntese não corresponde a um mero somatório da tese e da antítese. É algo de diferente, gerador de um novo processo dialéctico que, por sua vez, dará origem a uma nova síntese e assim sucessivamente. Ora, Eisenstein sustentava que na montagem, o plano, ou "célula de montagem", é uma tese; quando colocado em justaposição com outro conteúdo visual oposto — a sua antítese — produz uma síntese (uma ideia sintética ou impressão), que por sua vez se transforma na tese de um novo processo dialéctico ajustado à sequência da montagem. Por outras palavras, a montagem surge como uma série de ideias e impressões resultantes da colisão de planos independentes. Utilizando uma metáfora industrial, Eisenstein comparava esse processo "à série de explosões de um motor de combustão interna, levando para diante o automóvel ou o tractor."(21) E acrescentava:

"Tal como as palavras isoladamente numa frase dependem, para o sentido, das palavras que a cercam, do mesmo modo os planos isolados numa sequência montada ganham sentido mediante a sua interacção com os outros planos da sequência."(22)

A COMPOSIÇÃO LÓGICA

Outro soviético, Vsevolod Pudovkin, anota que "só à luz dos seus métodos de montagem se pode julgar a personalidade de um realizador. Assim como cada escritor tem o seu estilo literário também cada realizador tem o seu estilo cinematográfico: o seu método pessoal de representação fílmica."(23)

"Ao juntar as peças — acrescenta Pudovkin — o realizador cria o seu próprio espaço de ecrã."(24) Ou seja, impõe a sua marca distintiva, na sequência, afinal, da tese vertoviana da visão activa da realidade: boas imagens tratadas analiticamente através da câmara proporcionam a possibilidade de proceder a uma espécie de alquimia imagética, a qual se distingue radicalmente do corte semanticamente irrelevante. A transposição destes conceitos para o trabalho de reportagem permite constatar que num grande número de casos não existe sequer montagem. Faça-se a seguinte experiência: tire-se o som ao televisor durante uma emissão de notícias: ver-se-á como a maioria das imagens são confusas, sem ritmo e desarticuladas quando, em rigor, só por si, já deveriam contar uma história. Dizia Pudovkin a propósito da montagem: "O corte não existe. O que existe é a composição lógica."(25)

Dito de outra maneira, segundo Boretsky e Kuznetsov as funções de corte

"são muito mais amplas: são funções semânticas, fazem parte do enredo ou do elemento emocional (criam a atmosfera, por assim dizer). A chamada 'imagem de fundo' está a ser criada com o auxílio destas 'dimensões secundárias' descobertas pelo operador da câmara. Ela confere ao material saturação emocional, informa o público sobre uma situação, de uma maneira concentrada: poderá até dispensar-se o comentário simultâneo."(26)

Esta é uma questão chave da linguagem da Televisão quando aplicada à reportagem. Merece uma indagação tanto do ponto de vista técnico quanto do ponto de vista do paradigma dos efeitos, no âmbito da relação do impacto da mensagem com a reacção por parte do público. E repare-se que esta abordagem das imagens, por razões de método, antecedeu, propositadamente, qualquer referência, aliás, indispensável, ao som e à forma de escrever para Televisão. Justamente porque a componente visual é determinante, quer na construção da narrativa, quer na estimulação de uma atitude crítica e criativa por parte do receptor, no fundo, interpelando-o por forma a promover a sua cidadania e, em última instância, apelando ao seu envolvimento democrático por oposição ao entorpecimento envolvente.

O GRAMOFONE ILUSTRADO

Correndo embora o risco da redundância importa insistir na perspectiva de Boretsky e Kuznetsov quando afirmam que

"na maioria das vezes os métodos do trabalho literário utilizados na Imprensa, e ainda mais frequentemente na Rádio, são automaticamente aplicados na Televisão. São inadequados porque subestimam a imagem que o público capta. Um autor que utiliza esses métodos na Televisão, esforça-se muitas vezes, provavelmente de uma maneira subconsciente, por dar a primazia ao texto e pôr a imagem em segundo lugar (...). Daí resulta o que René Clair habilmente classificou como 'um gramofone com várias ilustrações'."(27)

"Escrever é cortar palavras" disse uma vez o grande poeta brasileiro Carlos Drummond de Andrade. Isso é especialmente verdade em Televisão, cuja linguagem integra, como vimos, diversos sistemas de comunicação. O cineasta francês Robert Bresson, por seu turno, formulou o seguinte aforismo: "A imagem principal no filme sonoro é o silêncio"(28). E o realizador soviético Alexander Dovzhenko recomendava aos argumentistas que

"deviam pensar sempre naquilo que é melhor não escrever, naquilo que deve ser deixado de fora ... naquilo que deve ficar nas entrelinhas, para despertar a percepção artística, criativa e activa do espectador, em vez de o adormecer com cuidados redundantes."(29)

Pois bem, em Televisão, o repórter experiente habituou--se a confiar acima de tudo nas suas imagens, procurando entender a sua lógica interna. Muitas vezes, são elas que determinam a construção da peça. Escolhem-se as melhores e de maior conteúdo metafórico, para depois as organizar. Quantas vezes imagens interessantes não salvam um assunto banal e quantas vezes a qualidade do repórter se não mede pela sua capacidade de ultrapassar a banalidade através de uma manipulação hábil dessas mesmas imagens!

O TEXTO: CONSIDERAÇÕES PRÉVIAS

Do exposto facilmente se conclui ser preferível a montagem prévia das imagens à redacção do texto off. Contudo, nem sempre isso é possível. Com frequência é necessário dar informações sem o apoio das imagens adequadas. Neste caso, podem utilizar-se as chamadas imagens pretexto, as quais se limitam a servir de suporte do texto. Ainda assim, o repórter há-de tirar o partido possível delas, levando em conta o seu conteúdo manifesto. É o que acontece com a utilização de uma parte substancial do material de arquivo. Dispondo de tempo, o repórter pode e deve recorrer, também, ao grafismo electrónico.

Entretanto, quando se afirma o primado da linguagem visual, não deve excluir-se a possibilidade de procedimentos diversos quanto à elaboração do texto. Por exemplo, redigi-lo antes da montagem das imagens. Os repórteres das estações americanas (e, cada vez mais, os europeus) fazem-no. A peça estrutura-se em função do destaque das frases-chave dos entrevistados, com valorização dos elementos constitutivos da realidade sonora. É uma forma de proceder aparentemente decorrente da natural e progressiva autonomização da linguagem televisiva, bem como de um modo de fazer que foi criando a sua própria escola em circunstâncias culturais específicas, nada tendo a ver com o trabalho do repórter inexperiente ou proveniente de outros media, que se limita a transpor mecanicamente outras linguagens para a Televisão.

Bem pelo contrário, a escola americana exige o domínio da linguagem televisiva por parte de todos os elementos implicados na reportagem, do operador de câmara ao operador de montagem, passando, naturalmente, pelo jornalista, a quem cabe o papel de coordenar todo o trabalho. Por outras palavras, o operador de imagem, conhecendo as potencialidades analíticas da câmara, age de acordo com um guião previamente fornecido pelo jornalista; o montador, sendo um especialista da articulação de planos visuais e sonoros, utiliza criativamente o guião e o texto jornalísticos, no sentido de concretizar a história (é assim, de uma forma feliz, que os americanos chamam à reportagem); e o repórter redige o seu texto a pensar nessa história, a partir do seu guião e das imagens, sons e frases-chave de que dispõe. Ora isto, nada tem a ver com a fórmula do "gramofone ilustrado". Muito pelo contrário remete, em última instância, para a lógica das imagens.

O TEXTO

é um dos aspectos mais interessantes e complexos da linguagem da Televisão. A seu respeito ouvem-se frequentes críticas. Muitas vezes, essas críticas são pertinentes porque evidenciam determinados erros óbvios do ponto de vista da gramática da língua, como é o caso de concordâncias incorrectas ou de sucessivas e injustificadas trocas do tempo dos verbos. Pertinentes são igualmente as críticas ao modo como alguns profissionais se exprimem oralmente. Nem sempre, porém, a crítica tem razão, sobretudo quando revela desconhecimento da necessidade do texto combinar com planos visuais e sonoros, dando lugar a formas expressivas cuja correcção não pode ser aferida em função do critério exclusivo da gramática da língua. Quando se ouve denunciar a transformação do português em teleguês, bom seria refletir sobre o carácter global da linguagem televisiva pois, se calhar, o teleguês anunciado é uma necessidade linguística ajustada às características do medium. Será, até, porventura, uma exigência da sua democratização. O que não quer dizer que não haja também verdadeiros atentados à língua portuguesa.

Na sequência das suas considerações sobre os media enquanto extensões dos sentidos humanos, McLuhan faz a distinção entre meios quentes (hot) e meios frios (cool). Não cabe aqui uma análise detalhada sobre estes aspectos. Bastará referir que, segundo ele, os meios quentes apelam fundamentalmente a um sentido, exigindo reduzido grau de participação; os meios frios, pelo contrário são altamente participativos e apelam a mais do que um sentido. Diz McLuhan:

"A TV é um meio frio, participante. Quando aquecido por dramatização e aguilhoadas, o seu desempenho decresce, porque passa a oferecer menos oportunidades à participação. O rádio é um meio quente. Quando intensificado, o seu desempenho é melhor. Não convida os seus usuários ao mesmo grau de participação. O rádio pode servir como cortina sonora ou como controle do nível de ruído: é assim que o adolescente o utiliza para desfrutar de uma certa intimidade. A TV não funciona como pano de fundo. Ela envolve. É preciso estar com ela."(30)

Este envolvimento em profundidade, sinestésico, seria, portanto, uma das características da Televisão, exigindo a participação do espectador. Desde logo, ele está perante uma imagem de baixa definição, cujos contornos só ganham clareza mediante um esforço de descodificação das linhas e pontos luminosos a partir dos quais é possível reconstituí-la. Este esforço pressupõe um contacto sensorial global, participativo, iminentemente táctil, visto a Televisão tocar, envolvendo, todos os sentidos.

Sublinha McLuhan: "Como a baixa definição da TV assegura um alto envolvimento da audiência, os programas mais eficazes são aqueles cujas situações consistem de processos que devem ser completados."(31)

Esta lógica é abrangente do texto, o qual necessita igualmente de ser completado. No limite, poder-se-ia, até, afirmar a possibilidade de um texto off televisivo, isolado da narrativa visual, ser absolutamente incorrecto (incompleto) do ponto de vista da gramática da língua, mas inteiramente correcto se integrado (completado) no contexto dessa mesma narrativa. Por outras palavras, um texto sobreaquecido — comportando, por exemplo, a redundância ou com pretensões literárias — é naturalmente desajustado ao meio frio que é a Televisão. Dissuade a participação e promove o ruído e o entorpecimento. Em contrapartida, o texto arrefecido — claro, conciso e rigoroso — limitando-se a esclarecer e aprofundar o sentido dos planos visuais (e sonoros), estimula a atenção e promove a participação: é mais "democrático".

AUDIBILIDADE

Tecnicamente, no texto há-de prevalecer a audibilidade, o tom coloquial, procurando-se tirar partido das possibilidades rítmicas e fonéticas da língua, conferindo-lhe musicalidade. Afirma Aor da Cunha que o repórter

"verifica sempre a sonoridade das palavras no texto, lendo em voz alta o que escreve. Muitas vezes um sinónimo pode dar harmonia à sonoridade de uma frase sem qualquer prejuízo à informação. Outras vezes, mudando a ordem das palavras consegue dar sonoridade à oração. Isto porque palavras mal colocadas quebram o ritmo do tópico, o que é fundamental. O equilíbrio do texto favorece a concentração de quem ouve. Não pode ser contundente ou agressivo; nem monótono ou lento. Para ritmar, usa frases curtas que ajudam a compreensão e dá sentido de acção à notícia, além de imprimir-lhe objectividade. A pontuação indicando as pausas e o tom, dá o sentido interpretativo da locução. O texto basicamente identifica os elementos fundamentais da notícia, mas com ritmo, harmonia e tom. Verdadeira música."(32)

Porque existe em função das imagens, o texto televisivo é necessariamente lacónico. Só excepcionalmente um período terá mais de quatro linhas. Dizia Scott Fitzgerald que não se escreve por se ter vontade de dizer alguma coisa: escreve-se porque se tem alguma coisa para dizer. Quando, só por si, as imagens forem suficientemente esclarecedoras ou emotivas dar-se-á espaço ao silêncio. A trivialidade, o lugar comum, o chavão empobrecem o texto. Em suma

"o telejornalismo não é preconceituoso nem presumido. Simplesmente defende-se das formas afectadas no escrever. Ajuizadamente não se municia de termos pretensiosos. Procura ser natural e, por isso, se exprime em tom coloquial e espontâneo, para poder chegar e, quem sabe, ficar. A frase pomposa é arredia e apartada da população, especialmente aquela que vê e ouve televisão."(33)

O COMENTÁRIO SOBRE A IMAGEM

é a fórmula habitualmente utilizada para caracterizar o texto de Televisão. Conhecendo as regras de articulação dos planos, bem como a sua dinâmica interna, o repórter orienta a montagem da sua peça. Porque trabalhou a partir de um guião, mesmo que rudimentar, dispõe de um conjunto de imagens cuja ordenação, só por si, constitui o módulo nuclear da reportagem. Ao montador compete imprimir o ritmo adequado à narrativa visual, bem como valorizar os planos sonoros susceptíveis de sugerir uma maior aproximação à realidade. Uma vez montada, a peça é logo significante, cabendo ao texto a função de esclarecer e aprofundar o seu sentido. Para o redigir o repórter procede à cronometragem dos planos anotando a sua tipologia, os movimentos de câmara e o áudio a aproveitar, quer em termos de som ambiente, quer de grandes planos sonoros. Em função destas indicações pode redigir um bom texto destinado a ser dito com as indispensáveis pausas e momentos de silêncio quando as imagens assim o exigirem. A leitura far-se-á com a narrativa visual correndo diante dos olhos do repórter, permitindo-lhe ajustar a voz às necessidades expressivas do momento.

Obviamente, estas regras não excluem outros procedimentos. Aliás, cada repórter, dada a flexibilidade do medium, acaba, muitas vezes, por desenvolver técnicas próprias. De qualquer modo, a experiência do comentário sobre a imagem abre abre espaço para explorar a linguagem da Televisão, na medida em que procede do conhecimento global dos diversos sistemas de comunicação que a compõem.

O SOM

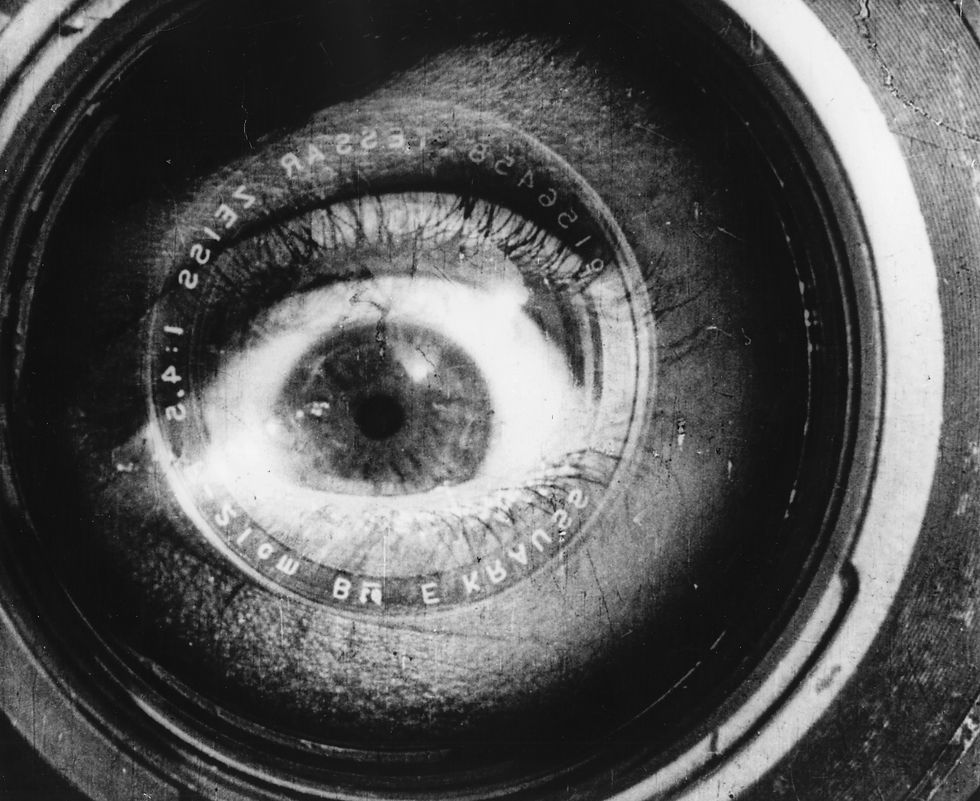

Pelas razões evidenciadas optou-se, metodologicamente, por dar prioridade ao tratamento da narrativa visual. Porém, quando entendida na globalidade do quadro audiovisual, a lógica das imagens não prescinde da dimensão sonora da realidade. Pelo contrário, o som é cada vez mais entendido como um sistema gerador de sentido quando se trata de promover a ilusão da realidade.

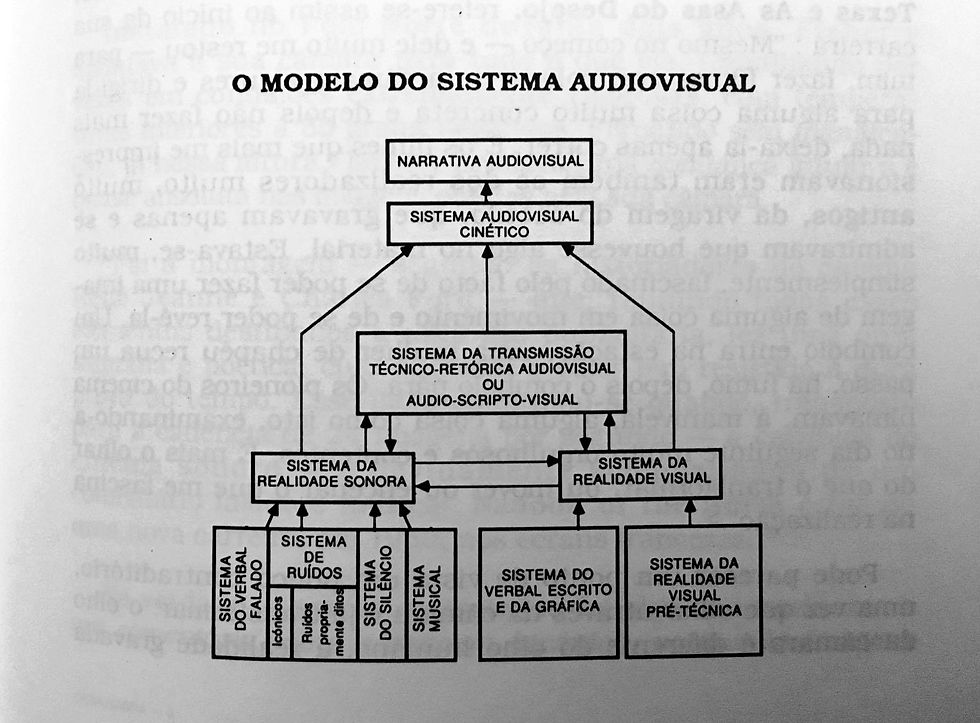

Jean Cloutier chama audioesfera ao mundo audível. Segundo ele, a audioesfera é composta por três elementos: a fonte sonora, o som e a audição.

A fonte sonora é o emissor que transmite uma informação acústica seja ela acidental, como o ruído, ou desejada, como a palavra e a música.

O som é um fenómeno simultaneamente físico e fisiológico: propaga-se em ondas em todas direcções, dependendo a sua existência da forma como é percepcionado. A intensidade de um som tem a ver com a sua força ou o seu volume, dependendo da amplitude da vibração, ou seja, do espacejamento maior ou menor entre os limites inferiores e superiores da onda sonora. A intensidade do som mede-se em decibéis. A altura do som varia de baixo (grave) a alto (agudo), obtendo-se essa tonalidade através da frequência, isto é, o número de vibrações por segundo. A unidade de medida é o hertz. O timbre de um som é a qualidade que permite distingui-lo dos outros sons, sendo constituído pelas harmónicas, "notas" derivadas do som fundamental, cuja frequência é a mais baixa. O timbre confere ao som, por exemplo, à voz humana, a sua personalidade própria.

Finalmente, a audição é possível graças ao ouvido que capta a vibração das ondas sonoras para as transmitir ao cérebro, tal como o microfone as capta para permitir a sua transmissão, amplificação ou registo. O ouvido é um instrumento notável: "Pode captar sons de tal modo fracos, que apenas fazem vibrar o tímpano numa distância inferior ao diâmetro de uma molécula de hidrogénio, e sons até milhões de vezes mais fortes. Pode distinguir 400.000 sons diferentes"(34). Citando redactores da revista Life, Cloutier sublinha que o ouvido

"pode adaptar-se, tanto às baixas frequências de uma sereia, como ao zumbido perfurante de um motor de reacção. Consegue, também, fazer a distinção, subtil, entre a música tocada pelos altos e a dos violinos de uma orquestra sinfónica. Pode rejeitar o bru-a-a de uma reunião de amigos, seleccionando uma única voz familiar. Mesmo durante o sono, o ouvido funciona com uma eficiência incrível."(35)

O PLANO SONORO

Na verdade, a realidade sonora é tão complexa quanto a realidade visual, pelo que a sua representação signíca pressupõe o domínio de uma linguagem específica. Por exemplo, do mesmo modo que se fala do tamanho do plano visual, também é possível falar do tamanho do plano sonoro, ou seja da quantidade de informação de som nele contido. O som de uma multidão assistindo a uma partida de futebol quando acontece um golo será um grande plano sonoro; um plano de pormenor, o som de uma gota de água caindo ritmicamente de uma torneira mal fechada, quando nada mais de ouve. Pode, igualmente, falar-se do colorido ou da tonalidade do plano, identificando estes conceitos com a sua altura mais ou menos aguda (brilhante) ou mais ou menos opaca (grave). Quando devidamente estruturado, o plano sonoro valoriza a reportagem, porque ao introduzir sons familiares facilita a identificação do espectador com a acção, potenciando a mensagem. Dada a inseparabilidade da imagem e do som, Llorenç Soler coloca assim a questão: "Se é certo que a banda sonora há-de gozar de certa autonomia no seu tratamento, é igualmente verdade que o seu valor significante só alcança autêntica dimensão a partir da união com a imagem."(36)

Tal como a captação da imagem visual exige a câmara, a captação da imagem sonora exige o microfone. O microfone pode ser utilizado de modo diverso, com maior ou menor proximidade da fonte sonora, procurando evitar-se o volume demasiado elevado, gerador de distorção, ou demasiado baixo, anulador da multiplicidade de matizes do som ambiente. É essencial não sobrecarregar o microfone, aproximando-o em demasia da fonte, nem amplificar excessivamente o sinal de reprodução, ou seja, a sobremodulação.

Se a câmara pode mudar de ponto e ângulo de vista, mudando de posição ou modificando as objectivas, o microfone pode igualmente mudar de posição e ser utilizado nas suas diversas versões, de acordo com as suas principais propriedades, a sensibilidade e a direccionalidade. Sem entrar em pormenores, dir-se-á que a sensibilidade é determinada pela amplitude de sinal áudio que o microfone é capaz de alcançar para um volume de som prefixado. A direccionalidade tem a ver com sensibilidade espacial do microfone. No caso de se tratar de um microfone omnidireccional, captará com a mesma sensibilidade o som proveniente de todas as direcções. O superdireccional, ou canhão, é sensível ao som proveniente de uma só fonte. O cardióide tem características intermédias.

EQUÍVOCOS HABITUAIS

Um dos aspectos mais exasperantes para um repórter de Televisão experiente é assistir ao modo como, muitas vezes, o som é maltratado. Isso acontece tanto na captação, quanto na montagem e na emissão. As razões desse procedimento incorrecto relevam, na maioria dos casos, de uma interpretação apressada do velho aforismo chinês segundo o qual uma imagem vale mais que mil palavras, mas decorrem, igualmente, de uma atitude mais ou menos generalizada de aceitação do processo de ilustração de textos. Por outras palavras, ao admitir o primado das imagens, tout court, perde-se a perspectiva da globalidade audiovisual da realidade; ao aceitar a prioridade do enunciado contraria-se a lógica visual; e, no meio deste emaranhado contraditório, a representação signíca da realidade sonora, à excepção do texto, quase, ou pura e simplesmente, desaparece. É uma rede de equívocos resultantes da compartimentação dos diversos sistemas de significação e da incapacidade de os reunir de forma a articular um texto global.

Muitas vezes, na captação do som são utilizados microfones inadequados, não se corrigem os níveis e, com maior frequência do que seria desejável, a equipa troca impressões juntando vozes ao conteúdo sonoro requerido. Na montagem, dá-se apenas um "cheirinho" de som ambiente, expressão reveladora de falta de entendimento da linguagem audiovisual. E à emissão, quando as coisas já chegam mal, mal continuam, e se chegam bem, mas sem que o áudio tenha sido previamente misturado, corre-se o risco de, por exemplo, o nível da música ou do som ambiente ser reduzido à escala do tal "cheirinho". Tudo isto empobrece a mensagem, retirando-lhe impacto.

Outro equívoco habitual remete para a facilidade com que se transferem vozes da Rádio para a Televisão. Ao contrário do que se supõe, nem sempre uma boa voz da Rádio é uma boa voz da Televisão. Avisadamente Gontijo Teodoro reconhece que o telejornalismo exige um desempenho muito diferente do radiojornalismo, dando preferência às vozes metálicas, agudas, imprimindo um ritmo de leitura quase marcial, com ênfase nos nomes de lugares, de pessoas e nas palavras-chave de cada frase. Afirma Teodoro:

"Embora a voz grave se mostre mais suave e, por isso mesmo, impressionando melhor, não é a indicada para a leitura de notícias. A voz aguda, mais metálica e menos suave, é mais inteligível e alcança com mais facilidade o centro auditivo do ser humano. Os sons graves se perdem e se confundem, por mais perfeita que seja a aparelhagem que esteja transmitindo a fala humana e a sua consequente recepção. Acresce, ainda, que ninguém assiste televisão com cem por cento de atenção. Os ruídos circundantes, a poluição sonora, tudo colabora para dificultar a audição dos textos lidos diante de câmaras e microfones. É preferível que o locutor de notícias tenha uma voz aguda, clara, ao invés de voz grave."(37)

A SENSORIALIDADE

Ao terminar este capítulo sobre a linguagem da Televisão impõe-se, ao menos, uma referência a um dos aspectos menos conhecidos e que maiores perplexidades comporta, a sensorialidade do medium. É uma questão central do pensamento de McLuhan e dos seus seguidores, cujo alcance está longe de ter sido determinado. Genericamente, pode afirmar-se que o audiovisual, aliando som, imagem e movimento, é uma linguagem relativamente completa, visto estar perfeitamente integrada no continuum espacio-temporal no qual o homem vive. É uma linguagem integral. Destinada a ser percebida simultâneamente pelo olho e pelo ouvido, permite o empenhamento de todo o ser, o qual não necessita de recriar uma realidade parcelar, como acontece, por exemplo, com a escrita. Ora, esse empenhamento impõe, justamente, a sensorialidade, certamente um dos aspectos mais controversos e perturbadores da linguagem audiovisual:

"É ao mesmo tempo a sua força, visto que funciona ao nível da emoção, e a sua fraqueza, porque não permite uma análise rigorosa — a imaginação não é obrigada a completar uma informação já completa e o empenhamento impede o recuo, o qual facilita o exame e o juízo. O audiovisual facilita pois, a participação no acontecimento, mas nem sempre, a compreensão desse acontecimento."(38)

O que é, evidentemente, um ponto de vista nada pacífico.

(Continua)

Notas remissivas

20. Em Junho e Julho de 1987, a Cinemateca Portuguesa com o apoio da Fundação Calouste Gulbenkian realizou um ciclo do Cinema Clássico Soviético. A citação é retirada de um texto não assinado do catálogo, aliás notável, que então foi publicado. Trata-se, de qualquer modo, de uma afirmação relativamente pacífica, perfilhada por inúmeros historiadores do cinema.

21. EINSENSTEIN, S. M.

Obras Escolhidas, edições Yusskússtvô, Moscovo, sem data

22. Ibidem

23. PUDOVKIN, Vsevolod

Argumento e Realização, Editora Arcádia, Lisboa, 1961

24. Ibidem

25. Ibidem

26. BORETSKY, R. e KUZNETSOV, G.

O Trabalho de Jornalista e a Televisão, Organização Internacional de Jornalistas, Praga, 1983

27. Ibidem

René Clair é citado por Boretsky e Kuznetsov

28. Ibidem

Robert Bresson é citado por Boretsky e Kuznetsov

29. Ibidem

Alexander Dovzhenko é citado por Boretsky e Kuznetsov

30. McLUHAN, Marshall

Os Meios de Comunicação com Extensões do Homem, Cultrix, S. Paulo, 1988

31. Ibidem

32. AOR DA CUNHA, Albertino

Tele-Jornalismo, Editora Atlas S.A., São Paulo, 1990

33. Ibidem

34. CLOUTIER, Jean

A Era de Emerec ou a Comunicação audio-scripto-visual na Hora dos self--media, Instituto de Tecnologia Educativa, Lisboa, 1975

35. Ibidem

36. SOLER, Llorenç

La Televisión - una metodologia para su aprendizage, Editorial Gustavo Gilli, S.A., Barcelona, 1988

37. TEODORO, Gontijo

Jornalismo na TV, Editora Tecnoprint, S.A., Rio de Janeiro, 1980

38. CLOUTIER, Jean

A Era de Emerec ou a Comunicação audio-scripto-visual na Hora dos self-media, Instituto de Tecnologia Educativa, Lisboa, 1975